সৌম্যার্ঘ, রৌনক

প্রাক-কথনঃ ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে আমাদের ইয়ুটিউব চ্যানেল -এ টিনটিন ও তাঁর স্রষ্টা হার্জের রাজনৈতিক মতামতের বিবর্তন নিয়ে একটি ভিডিয়ো আমরা প্রকাশ করি। এক হপ্তা পরেই চোখে পড়লো, আমাদের টিনটিন-রিলেটেড সেই ভিডিয়োটায় raise করা কয়েকটা নভেল পয়েন্ট বিনা citation-এ ঝেঁপে দিয়েছেন একটি বিশেষ টয়লেট পেপারের জনৈক কুম্ভীলক। এই ধরনের কুম্ভীলকদের writing skills-এর প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি, আমাদের পরবর্তী রিসার্চমূলক ভিডিয়োগুলোর স্ক্রিপ্ট আমরা আমাদের সাইটেই পাবলিশ করবো। আজকে রইলো টিনটিন-ভিডিয়োটার স্ক্রিপ্টের প্রথম ভার্সন। কুম্ভীলকদের বলি, আমাদের কন্টেন্ট টোকার বদলে আমাদের বিশ্লেষণের মেথডটা শিখে দেখতে পারেন।

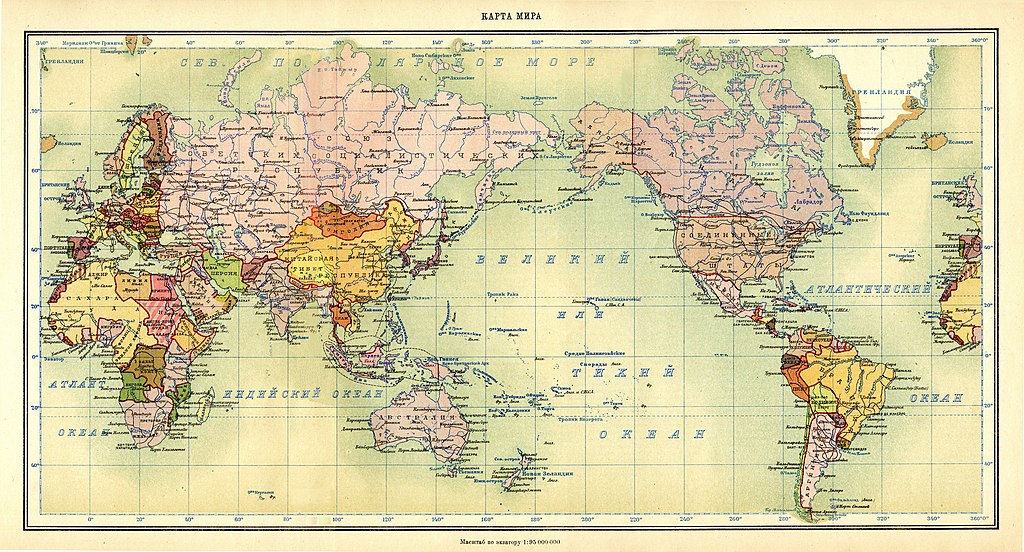

নিচের ছবিতে যে ম্যাপটা দেখছেন, সেটা ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ছাপা। ম্যাপটার উপরের দিকে জ্বলজ্বল করছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইউ.এস.এস.আর। আর কিছুটা নিচের দিকে ইয়োরোপের বাঁ দিক ঘেঁষে বেলজিয়াম। আর আজকের গল্পের শুরুটাও এখানেই। ১৯২৯ সালে টিনটিনের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার, আর তার গন্তব্য এই সোভিয়েত ইউনিয়ন। সেখানে পৌঁছেই অবশ্য সে কমিউনিস্টদের উত্তম-মধ্যম ঠ্যাঙাচ্ছে! এর ঠিক ৪৭ বছর পরে অবশ্য ছবিটা সম্পূর্ণ বিপরীত। টিনটিনের শেষ পূর্ণাঙ্গ গল্প “টিনটিন অ্যান্ড দ্য পিকারোস”-এ টিনটিন খানিকটা “কমিউনিস্ট”-ভাবাপন্ন বিপ্লবের ছকও কষছে… খোদ গেরিলাদের সঙ্গে জঙ্গলে বসে! কাজেই, টিনটিনের রাজনৈতিক অবস্থান বর্তমান নেতাদের মত এত ঘনঘন না হলেও – বহুবার পালটেছে। গপ্পে তার ছাপ-ও স্পষ্ট। একদিকে কলোনিয়াল প্রভু, খানিকটা “racist” টিনটিন। অন্যদিকে প্রগতিশীল, মানবতাবাদী সাংবাদিক। এই গোটা ব্যাপারটা হল কী করে… আর কেন?

সোভিয়েতের ম্যাপটা দেখে রাজনৈতিক কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছে। সভ্যতার ইতিহাসে আর যাই হোক, অরাজনৈতিক বলে কিসসু হয় না! তাই রাজনৈতিক কথাই বলব। যারা বলেন আনবায়াসাড, fact-based ইতিহাস চাই। ইতিহাস তো fact-এর চচ্চড়ি নয়, সবই ইন্টারপ্রিটেশান। সেখানে আর সব কিছুর মতই রাজনৈতিক বায়াস থাকাটাই স্বাভাবিক। টিনটিন আর তার স্রষ্টা হার্জ-ও আনবায়াসাড ছিলেন না। মানে, সে অর্থে আনবায়াসড থাকতেই দেওয়া হয়নি তাদের!

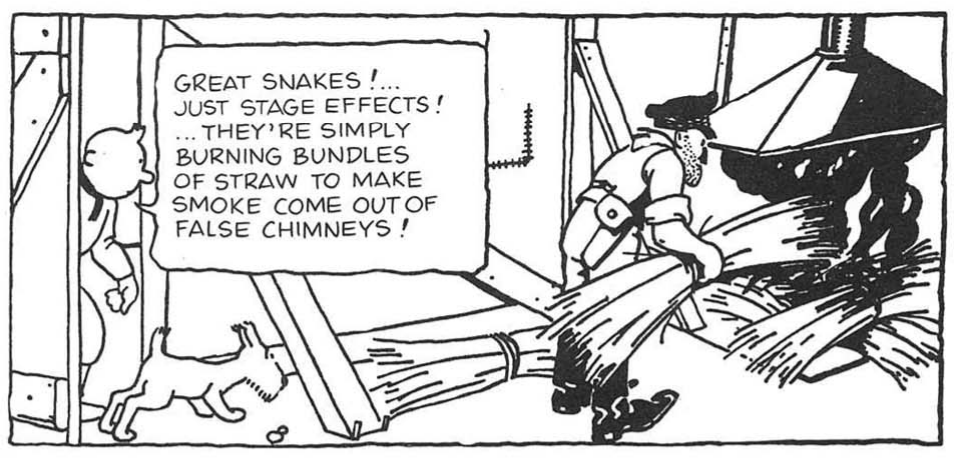

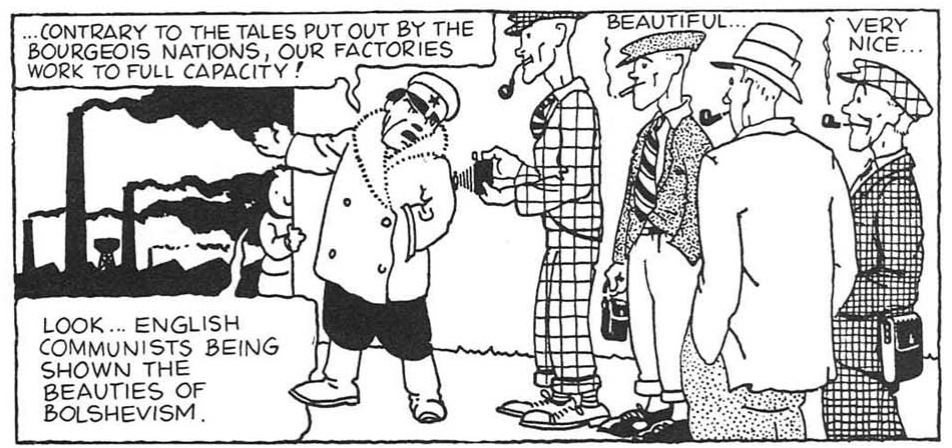

যেমন ধরুন, প্রথম বইটা। ১৯২৯-এ টিনটিন যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কমিউনিস্টদের এক্সপোজ করছে। কমিউনিস্টরা বন্দুকের জোরে ভোটে জেতে, সোভিয়েত কারখানায় খড়কুটো জ্বালিয়ে ধোঁয়া ওড়ানো হয় – কাজের কাজ কিছুই হয় না। এমনকি সোভিয়েত গাড়িগুলো পর্যন্ত পাতে দেওয়া যায় না। মানে, কমিউনিজম এক ভয়াবহ জিনিস। ১৯২৯ সালের বেলজিয়ান বাচ্চাদের তো ঐ পথ ভুলেও মাড়ানো উচিত নয়। হার্জ নিজেও সেই পথ মাড়াননি। অবশ্য সে উপায়ও তাঁর ছিল না। পেতি ভ্যেতিয়েম, মানে হার্জ যে পত্রিকায় কাজ করতেন আর কী… তার পৃষ্ঠপোষক, অর্থাৎ হার্জের বস নর্বার্ট ওয়ালেজ নিজেও ছিলেন বেশ গোঁড়া ডানপন্থী লোক। এমনকী তাঁর মুসোলিনিপ্রীতিও বেশ চোখে পড়ার মতো!

কিন্তু, তিনি হঠাৎ কমিউনিজমের প্রভাব থেকে বেলজিয়ান বাচ্চাদের রক্ষা করার গুরুদায়িত্ব হার্জের ঘাড়ে চাপালেন-ই বা কেন? সোভিয়েত তো অনেক দূর! এর উত্তর খুঁজতে সেই সময়ের বেলজিয়ামের বস্তুগত পরিস্থিতির দিকে একবার নজর দেওয়া যাক।

টিনটিনের প্রথম অভিযানের ঠিক দশ বছর আগে বেলজিয়ামের সাধারণ নির্বাচন এক নাটকীয় মোড় নেয়। অর্থাৎ, ১৯১৯ সালের নির্বাচন। বেলজিয়াম তখনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে কঙ্গোর উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। এমন সময়ে নির্বাচন। সেনেটে পিছিয়ে থাকলেও, চেম্বার অফ রেপ্রেজেন্টেটিভস-এ ভোট শতাংশের নিরিখে দক্ষিণপন্থী ক্যাথোলিক পার্টিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় (কিছুটা) বামপন্থী বেলজিয়ান লেবার পার্টি। “কিছুটা” বামপন্থী, এবং সেও এক মজার (থুড়ি, জটিল) গপ্পো। থার্ড ইন্টারন্যাশনালই “বিশুদ্ধ” বিপ্লবের ধ্বজাধারী, নাকি কারোর-কারোর কাছে “রিফর্মিস্ট” তকমা পাওয়া সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল-ও যথেষ্ট “বাম” – এই প্রশ্নে গাঢ় লাল দলগুলোর সঙ্গে বেলজিয়ান লেবার পার্টির এক সময়ের নেতা এমিল ভ্যান্ডারভেলদের তীব্র মতবিরোধ ছিল। অবশ্য, দক্ষিণপন্থী দলগুলোর সাথে তুলনায় লেবার পার্টি অতি অবশ্যই “বাম”। আর এই “বাম”-রাই কী না চেম্বারে প্রাপ্ত আসনসংখ্যায় ছুঁয়ে ফেলল ক্যাথোলিক পার্টিকে। উভয়েরই আসনসংখ্যা ৭০! ১৮৮৪ সাল থেকে ধরে রাখা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অবশেষে ক্যাথোলিক পার্টির হাত ছাড়ল। লেবার পার্টির সাথে জোট-সরকার মার্কা একটা ক্যাবিনেট ঘোষণা করল তারা। বলা যায়, করতে বাধ্য হল। কারণ, একা সরকার গড়ার ক্ষমতা নেই। আর সেই সুযোগে, লেবার পার্টি একরাশ বামপন্থী রিফর্ম পাস করিয়ে নিল। বৃদ্ধ বয়সের পেনসনের অধিকার, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের উপর কর, গ্র্যাজুয়েটেড আয়কর হার, “শ্রমিক-অধিকার বিরোধী” একটি আইন প্রত্যাহার করা, দিনে ৮ ঘন্টা কাজ ইত্যাদি। কাজেই, ক্যাথোলিক পার্টির যে খানিকটা শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থা হবে, সহজেই অনুমেয়। ফলে, যে কোনো উপায়ে বাম আটকাও। শিশুমনে বাম চিন্তার প্রভাব পড়তে দিয়ো না। হার্জের বস নর্বার্ট ওয়ালেজ ঠিক এমনটাই চাইছিলেন।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, সে কনজারভেটিভ হোক, মুসোলিনিপন্থী হোক, আর যাই হোক… অন্য কোনো রাষ্ট্র বা মতাদর্শকে তুলোধোনা করার অধিকার কি তাদের নেই? অবশ্যই আছে, এবং খোদ সোভিয়েতকে নিয়েই অজস্র এমন বই আছে (এরিক আর্থার ব্লেয়ার বা সলঝেনিৎসিনের পাতে দেওয়ার অযোগ্য পপুলার ননসেন্সগুলো বাদ দিয়েও)। কিছু ক্ষেত্রে তা বেশ পার্টিনেন্ট সমালোচনা। সে শালামভ হোক, শেভচেঙ্কো হোক, কিংবা সোভিয়েতের শেষ লগ্নের সমস্যাগুলো নিয়ে সেরিনা জাহানের বই! কিন্তু, সমালোচনারও তো একটা ফ্যাকচুয়াল বেসিস থাকা চাই। হার্জ কিন্তু সে’সবের ধার ধারেননি। তিনি অত্ত মোটা একটা কমিক ভলিউম তৈরি করছেন (টিনটিনের প্রথম বইটি অন্যান্যগুলোর তুলনায় মোটাই বটে), অথচ নির্ভর করছেন মাত্র একটি বইয়ের উপর! Joseph Douillet-এর Moscow Unveiled. উগ্র-ডানপন্থী বেলজিয়ান এক কনসালের লেখা চূড়ান্ত অতিরঞ্জিত, ভয়ানক বায়াসড একটা account. এখান থেকে বেশ কিছু ঘটনা হার্জ যাকে বলে… একেবারে ঝেঁপে দিয়েছেন। তা ঝেঁপেছেন ঝেঁপেছেন, ঝাঁপাকে তো আর খেতে-পরতে দিতে হয় না! হার্জ দেখালেন, সোভিয়েতে কারখানাগুলোতে খড় পুড়িয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে বলশেভিজমের মাহাত্ম প্রচার করা হয়। আদতে সোভিয়েত ফ্যাক্টরিগুলোতে কাজকম্মো কিছুই হয় না। কিন্তু কিছুই যদি না হয়, তাহলে সোভিয়েত স্পেস রিসার্চ এত এগিয়ে গ্যালো কী করে? ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু-ই বা তারা জিতলো কী করে?

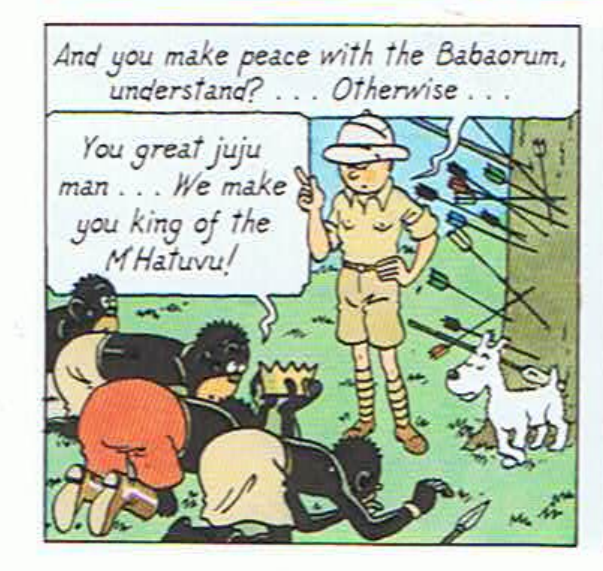

এইবার দু’টো ঘটনা দ্যাখা যাক। ২০১৬-র ব্রাসেলস অ্যাটাকের পর টিনটিনের “সিম্বল অফ সলিডারিটি” হয়ে ওঠা… আর, ২০০৭-এর আশেপাশে টিনটিনের দ্বিতীয় বইটির জব্বর বাঁশ খাওয়া। অবশ্য টিনটিনে বাঁশ খাওয়ার জিনিসের যে অভাব আছে, তা নয়। ২০০৭ সালে এক কঙ্গোলিজ স্টুডেন্ট টিনটিন-সংক্রান্ত একটি মামলা করেন। মানে, টিনটিনের কঙ্গো অভিযানের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ তোলেন, আর কী! ঐ বছরেই, বিলেতের একটি সংস্থা “টিনটিন ইন কঙ্গো”-কে বুকস্টোর থেকে সরানোর ভাবনাচিন্তাও শুরু করে।

সেই সময়ের কঙ্গোর ম্যাপ দেখলেই বোঝা যাবে, বিষয়টা খানিকটা জাস্টিফায়েড। ভুল হল! কঙ্গোর ম্যাপ নয়। বেলজিয়ান কঙ্গো। আর সেখানকার বড় বড় শহরের নামগুলোও বেশ চমকপ্রদ। লিওপল্ডভিল, এলিজাবেথভিল, জ্যাডটভিল। আজ্ঞে হ্যাঁ, লিওপোল্ড। বেলজিয়ামের রাজার নামে কঙ্গোর শহর! কারণ, কঙ্গো তখন বেলজিয়ামের কলোনি। শুধু কলোনিই না, একেবারে রিসোর্সফুল চোখের মণি। কিন্তু, কলোনিয়াল প্রভুরা “নেটিভদের” তো “ভাল চোখে দেখতেন না”। কঙ্গোতে, যাকে বলে, একটু বেশিই “ভাল চোখে দেখতেন না”। মানে, একটু বাড়াবাড়ি রকমের “ভাল চোখে দেখতেন না”। কঙ্গোয় বেলজিয়ান অত্যাচারের সেই গ্রাফিক ইতিহাস এখানে আর উল্লেখ করছি না। আগ্রহীরা নেট ঘেঁটে দেখে নিতে পারেন।

যাই হোক, কঙ্গোতে বেলজিয়ান প্রভুরা সেটাই করতেন, যেটা করতে সেই সময়ের ইউরোপিয়ান প্রভুরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। Exploitation. কঙ্গো থেকে রিসোর্স ঝেড়ে এবং কঙ্গোর লোকদের বেদম খাটিয়ে বেলজিয়াম তখন বিশ্বের sixth largest economy। আর রাজা লিওপল্ড পৃথিবীর অন্যতম ধনীদের একজন। এমনকি ১৯২৯-এর গ্রেট ডিপ্রেশনের সময়েও বেলজিয়ামের অন্যান্য মিত্র-প্রদেশের ইনভেস্টমেন্ট, মানে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট যখন তলানিতে ঠেকেছে, তখন বেলজিয়ান কঙ্গোতে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের অঙ্কটা কিন্তু অনেকটাই বেশি। অবশ্য, এইসব ইনভেস্টমেন্ট যে সাধারণ মানুষের কল্যাণে লেগেছিল, তা মোটেই নয়।

বেলজিয়ান কলোনিয়াল রুল-কে গ্লোরিফাই করতে রীতিমত প্রোপাগান্ডাও ছাপানো হত। আবার, ১৯২৩-এর একটা ম্যানুয়ালে এটাও বলছে, “The laziness of the colored races is a kind of genetic burden.” টিনটিন যে এসবের বাইরে ছিল, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। না হলে, ২০০৭-এ সেই কঙ্গোলিজ ছাত্র টিনটিনকে নিয়ে বর্ণবিদ্বেষের মামলা করবেনই বা ক্যানো!

অবজেক্টিভলি নিউট্রাল বা আনবায়াসড ন্যারেটিভ বলে যেমন কিছু হয় না, তেমন চিন্তা-ভাবনাও আকাশ থেকে পড়ে না। যে যে’রকম বস্তুগত পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে বড় হয়, মানে যাকে আমরা মেটেরিয়াল কন্ডিশন বলে থাকি, তাঁর চিন্তাভাবনা সেভাবেই গড়ে উঠবে – সেটাই স্বাভাবিক। এখন কথা হচ্ছে, এই মেটেরিয়াল কন্ডিশন আর চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্বে হার্জ কি নিজের প্রেজুডিশগুলো থেকে বেরোতে পেরেছিলেন? একটা গোঁড়া ধার্মিক পরিবেশে বড় হওয়া, বাবার চাপে সেক্যুলার স্কুল ছাড়া, কর্মজীবনের শুরুতে নর্বার্ট ওয়ালেজের মতো উগ্র-দক্ষিণপন্থী ফাদার ফিগার এবং বসের পাল্লায় পড়া – এসবের প্রভাব হার্জ কি কাটাতে পেরেছিলেন? একই সময় ইউরোপে ভাইব্র্যান্ট লেবার মুভমেন্টস, এমনকি ১৯২৭-এ ব্রাসেলসে “লিগ এগেইনস্ট ইম্পেরিয়ালিজম” ফর্ম হওয়া – এগুলো কি হার্জের মননে কোনো প্রভাবই ফ্যালেনি? খুব সম্ভবত ফেলেছিল, বা ফেলতে শুরু করেছিল। কারণ, এখান থেকেই টিনটিনের পরিবর্তনের শুরু!

৩০-এর দশক। আমেরিকা-সহ অনেক দেশেই অর্থনীতির হাঁড়ির হাল। এর ফলে, ওয়ার্কিং ক্লাসের একটা সিগনিফিক্যান্ট অংশ ক্রিমিনালাইজড হয়ে পড়ে। একটা মাফিয়া-রান শ্যাডো ইকোনমি তৈরি হয়। লাকি লুসিয়ানো, আল কাপোন, বনি অ্যান্ড ক্লাইড। এমনকি সরাসরি ব্যাঙ্ক ডাকাত জন ডিলিঞ্জার। এর ফলে একটা লুম্পেন প্রোলেতারিয়েত অংশ তৈরি হয়। এরা মোটেও র্যাডিকাল নয়, বরং outlaws. কিন্তু, জনমানসে এদের খানিকটা রবিনহুড মার্কা একটা ইমেজ তৈরি হয়। আর্বান এরিয়াতে, বিশেষ শিকাগো-টাইপের জায়গাগুলোতে ক্রাইমটা অনেক ক্ষেত্রে “ওয়ে-আউট” হয়ে দাঁড়ায়। আমেরিকাতে কিন্তু লেবার আনরেস্ট অনেক আগে থেকেই চলছিল। তার সঙ্গে পরবর্তীতে যোগ হল রেড স্কেয়ার।

হার্জ কিন্তু এসব ব্যাপার একেবারেই ভাল চোখে দ্যাখেননি। যদিও প্রথম গল্পে তিনি কমিউনিস্টদের বাপ-বাপান্ত করে ছেড়েছেন, কিন্তু কমিউনিজমের একেবারে পয়লা নম্বর শত্রু আমেরিকান ক্যাপিটালিস্টদেরও ভালই বাঁশ দিয়েছেন। সরকার বাহাদুর আর লার্জ কর্পোরেশনগুলো মিলে নেটিভ আমেরিকানদের জমি বাগানো থেকে শুরু করে তেলের খনির দখল নেওয়া, এমনকি নিজেদের স্বার্থে প্রক্সি ওয়ার লাগিয়ে দেওয়া! সত্যি বলতে, রুজভেল্ট এরা-কে নেটিভ আমেরিকান হিস্ট্রির বেশ খারাপ সময় বলা যেতে পারে। ১৯২৪ সাল, মানে টিনটিনের আমেরিকায় পদার্পণের কিছু আগে পর্যন্ত সব নেটিভ আমেরিকানদের প্রপার সিটিজেনশিপও দেওয়া হত না অনেক ক্ষেত্রে। টিনটিন কিন্তু এদের প্রতি যথেষ্ট সিম্প্যাথেটিক, এবং এসব ক্ষেত্রে তাদেরই পক্ষ নিচ্ছে। যদিও গেরস্থ ইয়োরোপিয়ানদের কাছে নেটিভ আমেরিকানদের যে “এসোটেরিক” এবং “এক্সোটিক” আপিলটা ছিল, সেটা থেকে হার্জ খুব একটা বেরোতে পারেননি। হার্জ পুঁজিবাদেরও বাপ-বাপান্ত করছেন বটে। কিন্তু সেটা তাঁর ব্যক্তিগত প্রোগ্রেসিভনেস নাকি তৎকালীন ইয়োরোপের তথাকথিত “gentlemanly capitalism”-এর সাথে আমেরিকার “ক্রুড” ক্যাপিটালিজমের দ্বন্দ্বের প্রকাশ – সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। হার্জ অবশ্য আস্তে আস্তে প্রোগ্রেসিভ হয়ে উঠছিলেন। সেই ব্যাপারটা আরো পরিণতি পেল, যখন তাঁর সাথে… আরেক ভদ্রলোকের আলাপ হল। Zhang Chongren নামের এক চাইনিজ স্কাল্পটার।

এই পর্যন্ত হার্জ পৃথিবীটাকে দেখছিলেন একেবারে সাদা কালো কনজারভেটিভ ইউরোপিয়ানের চোখে। এঁর সাথে পরিচয়ের পরে যে হার্জের সে দৃষ্টি পালটালোই তা নয়,মানে আক্ষরিক অর্থেই পাল্টালো আর কী… Tintin-ও অনেক বেশি প্রোগ্রেসিভ হিউমানিস্ট হয়ে উঠতে থাকল – যে টিনটিন ইউরোপিয়ান প্রেজুডিস আর চিনে স্টিরিওটাইপ নিয়ে ঠাট্টা করে, জাপানি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখে ঝামা ঘষে দিতে ছাড়ে না। দ্য ব্লু লোটাসে টিনটিনের এই পরিবর্তন কে শুধু কল ফর টলারেন্সই না বলে, রেসিজম বা ইম্পিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ বলা যেতে পারে।

কিন্তু টিনটিনের এই খানিক সুশীল হয়ে ওঠার কয়েক বছরের মধ্যেই, হার্জের বিরুদ্ধে একটা ভয়ানক অভিযোগ ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যারা নাৎসিদের সঙ্গে যে কোন রকম সহযোগিতা করেছিল, তাদের “নাৎসি কোল্যাবেরটর” নামে একটি জাস্টিফায়েড তকমায় অভিযুক্ত করা হয়। হার্জের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটাই উঠেছিল। তবে তার যে একেবারেই কোন কারণ ছিল না, তা নয়।

হার্জ তখন লা সয়ার বলে আরেকটা পত্রিকার হয়ে টিনটিনের কমিক্স বানাছেন। ১৯৩৯ সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাইরেন বাজছে! আর বেলজিয়াম তখন মোটামুটি জার্মানি মানে নাৎসি জার্মানির দখলে আর যে ক’টা নিউজ আউটলেট ঠিকমতো চলছিল, তাদের খানিকটা collaborator হতেই হয়েছিল। লা সয়ারও তার ব্যতিক্রম নয়। হার্জ জীবিকার জন্যই কাজ চালিয়ে গেলেন ওই পত্রিকাতে। যুদ্ধের পর যখন বেলজিয়াম দখলমুক্ত হল, এবং নাৎসিদের নেকনজরে থাকা লোকদের বিচার শুরু হল, তখন হার্জ পড়লেন মহা গ্যাঁড়াকলে। তিনি নিজে নাৎসি না হলেও লা সয়ারে কাজ তো করেছেন, পেটের দায়ে হলেও। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, তিনি নিজে নাৎসি ছিলেন না। মানছি যে The Shooting Star-এ কিছু ইহুদি স্টিরিওটাইপ রয়েছে (অবশ্য, ব্লুমেনস্টাইনের “বোলউইঙ্কেল” হয়ে ওঠার পিছনেও বিতর্ক আছে যথেষ্ট)। তবে তার আগের দুটো গল্পে একটায় ভিলেন একজন জার্মান আর অন্যটায় বর্দুরিয়ার ডিকটেটর তো একেবারে মুসোলিনি আর হিটলারের ammalgamation.

হার্জ সে যাত্রা পার পেলেও, একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, এই যে এত সব যুদ্ধ, ইউরোপ আর সারা পৃথিবীর খোলনলচেটাই পাল্টে দিল, টিনটিনের সেই সময়ের অ্যালবামে কিন্তু তার লেশমাত্র নেই। আসলে যুদ্ধের ক্লেদ এতটাই যে শিল্পে সাহিত্যে সেটা তাৎক্ষনিক ভাবে ধরা পরে না। মানে, এই কোভিডের কথাটাই ধরুন। কোভিডের সময় মনে হচ্ছিল… এই দুঃসহ সময়টা কাটলেই হয়ত এই নিয়ে বিস্তর ছবি, উপন্যাস হবে। কিন্তু দু’বছর বাড়িতে কাটিয়ে যখন বেরোলেন, কোভিড নিয়ে ক’টা ছবি এখন অবধি দেখলেন? অথচ মনে হচ্ছিল, কোভিড শেষ হলে সব content বুঝি covid নিয়েই হবে!

এতদিনে অবশ্য টিনটিন সেই আগের বলশেভিক-bashing, pro-European খোলস ছেড়ে বেশ একটা ফরাসি লিবারেল আন্তর্জাতিকতাবাদী phase-এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে হার্জের কাজে কিছু রাজনৈতিক contradictions দেখা যায় বটে, কিন্তু সেটা খারাপ কিছুই না। Contradiction ছাড়া কোন ব্যক্তি বা শিল্পীর কাজ সম্পূর্ণ হয় বলে আমরা অন্তত মনে করি না। এই যেমন ধরুন, Dockworkers দের হার্জ খানিকটা criminalized অবস্থায় দেখাচ্ছেন। আবার সেই একই সময় ইউরোপের নাবিক, dockworker, জাহাজের ক্রু র একটা বড় অংশ কমিউনিস্ট লেবার ইউনিউনের ছত্রছায়ায়! এতে যে খানিকটা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়না, সেটা ভাবার কোন কারণ নেই। মানে মোদ্দা কথা, সেই contradiction! বাস্তবে আনবায়াসড বা contradiction-ছাড়া কিছুই হয়না, আর এবার সেটা celebrate করার সময় এসেছে।

ততদিনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ, বিশ্ব ইতিহাসে এখন পর পর অনেক কিছুই ঘটবে, চিনে কমিউনিস্ট বিপ্লব হবে, কোরিয়া দু ভাগে ভাঙবে। তো যাই হোক তখন পৃথিবী মোটামুটি দুটো শিবিরে বিভক্ত। আর দু’পক্ষই, বিজ্ঞানকে হাতানোর জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। ক’দিন আগেই আমেরিকা প্রজেক্ট পেপারক্লপের মাধ্যমে প্রাক্তন ‘নাৎসি বিজ্ঞানী’-দের হাতিয়ে নিয়েছে, অন্যদিকে সোভিয়েতে পরমাণু সিক্রেট পাচার করে (অভিযোগ!) পৃথিবীকে একরকম বাঁচিয়েই দিয়েছেন রোজেনবার্গ দম্পতি। টিনটিনেও প্রফেসর ক্যালকুলাসকে নিয়ে জোর দড়ি টানাটানি লাগিয়েছে লোকজন। উলফ-এর মতো বিজ্ঞানীকে রীতিমত political pawn বানিয়ে ছেড়েছে আর কী! টিনটিনের চন্দ্রাভিযান নিয়েও শুরু হয়েছে দুই সুপারপাওয়ারের দ্বন্দ্ব। খেয়াল করুন, বিজ্ঞানের মত সাতে-পাঁচে না থাকা একটা জিনিসও কিন্তু এখানে আর নিউট্রাল নয়। মানে মানব সভ্যতায় কোন কিছুই objectively neutral নয়। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো empirical structure ফলো করলেও, বিজ্ঞানের চর্চা বা কোন প্রজেক্ট কখন প্রাধান্য পাবে – সেটা ভীষণ ভাবেই biased. ঠিক যেমন apolitical বলেও কিছুই হতে পারে না।

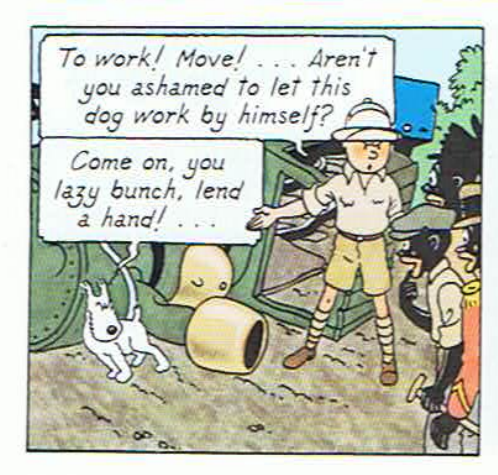

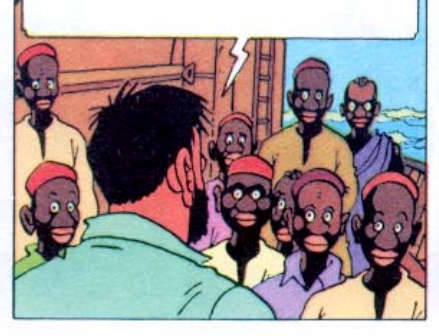

তবে এইখানে লক্ষ্য করুন, টিনটিনের গল্পে রাস্তাপপুলাসের মত কিছু “arch-enemy” থাকলেও, প্রধান ভিলেইন কিন্তু ক্রমেই হয়ে উঠছে establishment. সেটা কখনো একটা দেশের সরকার, কখন বা কোনো গ্লোবাল কর্পোরেশন। টিনটিন তখন “তৃতীয় বিশ্ব”-এর মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে। ইয়োরোপিয়ানদের চোখে যারা “নেটিভ”, তাদের প্রতিও এই টিনটিন অনেক বেশি সহানুভূতিশীল। এমনকি সবকিছু ছেড়ে সে দৌড়োচ্ছে বরফের দেশে – তার চৈনিক বন্ধুকে বাঁচাতে। আবার মজার ব্যাপার দেখুন, এই “টিনটিন ইন টিবেট”-এই… ক্যাপ্টেন হ্যাডক, যিনি কিনা অনেকটা ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল গোছের লোক, অন্তত হাবে-ভাবে, এমনকি কিছুদিন আগে বিশাল সম্পত্তি-টম্পত্তিও পেয়েছেন – তিনি যখন নেপালি ভারবাহকের ওপর চেল্লামিল্লি করছেন, অপর প্রান্তও কিন্তু তাঁকে ছেড়ে কথা বলছে না। মানে, সাদা চামড়ার আর কোনো স্পেশ্যাল সুপিরিয়রিটি থাকছে না। তবে, ঐ যে বললাম কন্ট্রাডিকশন! এই ক্যাপ্টেন হ্যাডকই টিনটিনের সঙ্গে মডার্ন স্লেভারি বা স্লেভ-ট্রেডকে দুরমুশ করছেন ঠিকই, এমনকি স্লেভারির ভিক্টিমদের রেসকিউ-ও করছেন। কিন্তু, তবুও তাঁর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হোয়াইট স্যাভিয়র ভাইব-ও রয়েছে।

“Red Sea Sharks”-এর প্যানেলে দ্যাখা যায়, আফ্রিকান ক্রীতদাসদের তিনি রক্ষা করছেন বটে, কিন্তু তারা সেটা বুঝেও বুঝছে না। এদিকে ক্যাপ্টেনের পোজিশনটা দেখুন। বেশ এলিভেটেড একটা জায়গা থেকে, অলমোস্ট ডায়াস-ই বলা চলে, সেখান থেকে তিনি জ্ঞান দিচ্ছেন। মানে, “ইমপেরিয়াল গেজ” থেকে হার্জ বেশ ভালোভাবে বেরিয়ে এলেও… “সাদারাই বাকিদের উদ্ধার করবে”, তাদের কালচার বা ডেমোক্রেসি রক্ষা করাও সাদা মানুষেরই কাজ – এই গোলমেলে ন্যারেটিভটা কিন্তু পরের দিকেও টিনটিনেও খানিক রয়েছে। ইন্ডিয়ানা জোনস মার্কা ফিল্ম, মানে যাকে অনেকে “বড়োদের টিনটিন” বলেছেন, তাতে এই ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট।

ওদিকে ৬০-৭০-এর দশকে বিশ্ব জুড়ে একটা কাউন্টার কালচারের হাওয়া উঠেছে। ফ্রান্সে তখন প্রগতিশীল ঢেউ প্রবল। জঁ-পল সার্ত্রের মতো চিন্তাবিদরা দুনিয়া কাঁপাচ্ছেন, ফ্রান্সে চলছে ছাত্র আন্দোলন, আর লাতিন আমেরিকায় উঠছে লাল ঢেউ। এর মধ্যেই কিউবায় বিপ্লব। কিউবাকে কেন্দ্র করে প্রায় আরেকটা পরমাণু-যুদ্ধ লাগল বলে। ডুমসডে ক্লক বলছে, ধ্বংস অনিবার্য। চে গেভারা তারপর বলিভিয়া যাচ্ছেন, তাঁর জীবনের শেষ গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিতে। আর কাস্ত্রোর তরফ থেকে চে-কে সাহায্য করতে বলিভিয়া যাচ্ছেন এক ফরাসি সাংবাদিক রেজিস দেব্রে। এই চেইন অফ ইভেন্টস হার্জকে ভীষণভাবে আন্দোলিত করছে।

টিনটিনের শেষ কমপ্লিটেড অ্যালবামে টিনটিন নিজেই যাচ্ছে গেরিলা যুদ্ধে, তাঁর পুরনো বন্ধু জেনারেল আলকাজারকে সাহায্য করতে। যদিও সেই সাহায্য করার কারণ, তার নিজের বন্ধুদের বাঁচানো। কিন্তু, জেনারেল আলকাজার ও তাঁর গেরিলা বাহিনী, তাদের পোশাক-আশাক, চালচলন, অভ্যেস সবই যেন ফিদেল আর তাঁর কমরেডদের থেকে অনুপ্রাণিত। যদিও…বোধ হয় পিঠ বাঁচাতে হার্জ পক্ষগুলোকে ঘেঁটে দিয়েছেন। বাস্তবে মধ্য বা লাতিন আমেরিকার ডিকটেটরশিপগুলোর পক্ষে ছিল কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফল কোম্পানি। আর গপ্পে আলকাজারের “কমরেডবাহিনী”-কে টাকা জোগায় আন্তর্জাতিক কদলী কোম্পানি। মানে ব্যানানা রিপাবলিকের একেবারে আক্ষরিক স্যাটায়ার!

হার্জ নিজেই যেটা বলছেন, “My next book will be based on real elements. Of course, I followed the Regis Debray affair at the time. It’s that, and it’s not that. […] It’s the atmosphere that has inspired me: everything happening in South America. Brazil and torture, the Tupamaros, Fidel Castro, Che. Without even saying where my sympathies lie… I obviously sympathize with Che Guevara”

যে হার্জ কমিউনিজমকে দুষে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন, তিনিই কিনা একজন হার্ডকোর কমিউনিস্ট বিপ্লবীর প্রতি “sympathy” প্রকাশ করছেন। কিন্তু বিপ্লবে যে রক্তপাত হয়, মানে এই social clash-টা যে কোনভাবেই শান্তিপূর্ণ হতে পারেনা, সেটা বোধহয় হার্জের পেটি বুর্জোয়া লিবারাল sensibilities মেনে নিতে পারেনি। সেটা অনুমান করা যায়, কারণ এর পরেই হার্জ বলছেন, “but at the same time I know terrible things are happening in Cuba, nothing is black and white!”

সাদা কালো না হলেও, হার্জ নিজেই পরে বলছেন, he feels “much more leftist than rightist”. হার্জ এবং টিনটিন, স্রেফ দর্শক হিসেবেই লাতিন আমেরিকা যাচ্ছে, technically বিল্পবে অংশগ্রহণও করছে, কিন্তু সেটা তার বন্ধুদের উদ্ধার করার জন্যই। বিপ্লবের continuity-তে participate করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। এক বিশেষজ্ঞের মতে, টিনটিন বুঝতে পারছে যে so-called তৃতীয় বিশ্বের জটিল সমস্যা সমাধান করতে সে অক্ষম। মানে টিনটিন তার white saviour archetype থেকে বেরিয়ে এসছে বটে, হার্জও বলছেন, তিনি “accept[ed] the world just as it is, without wanting to change it”. এর মধ্যে একটা pessimism-এর গন্ধ রয়েছে…

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ই এইচ কার তাঁর বই “হোয়াট ইজ হিস্ট্রি”-তে বলছেন, “My conclusion is that the current wave of scepticism and despair, which looks ahead to nothing but destruction and decay, and dismisses as absurd any belief in progress or any prospect of a further advance by the human race, is a form of élitism – the product of élite social groups whose security and whose privileges have been most conspicuously eroded by the crisis, and of élite countries whose once undisputed domination over the rest of the world has been shattered.”

মানে এই যে একটা sense of decay – আর কোথাও কিসসু হবে না, পুরনো world order ভেঙে পড়ছে, চারদিকে নৈরাশ্য – এর মধ্যে একটা সাম্রাজ্যপতনের pessimism রয়েছে, আর লিবারেল হয়ে ওঠা হার্জকেও সেটা হয়ত শেষ পর্যন্ত ভাবিয়েছিল। আসলে আমাদের সমাজের একটা economic base রয়েছে, আর এই economic base এর উপরেই বাদবাকি যাকিছু দাঁড়িয়ে…ফ্লিম, মিউজিক, যে কোন শিল্প এমনকি রাজনীতিও সবই হল গিয়ে superstructure, এই base যেমন superstructure তৈরি করে, superstructure-ও base কে reinforce করছে। যদিও কখনো-কখনো সুপারস্ট্রাকচারের কিছু কিছু বিষয়ের অভিঘাত সাময়িকভাবে মুখ্য ভূমিকা নেয়। এই সম্পর্কটা অতটা স্ট্রেইটফরোয়ার্ড নয়। তার মানে এ’গুলো সবসময় constant থাকবে – এমনটা নয়। এর change স্বাভাবিক এবং তা হয়েও থাকে, টিনটিন বা হার্জকেও বোধহয় এই লেন্সে দ্যাখাটাই উচিত হবে। হার্জ যা কিছু দেখেছেন, শুনেছেন বা বলেছেন, সে সবই তার material condition-এর ফসল, আর হার্জ তো বটেই, আমরা কেউই তার বাইরে নই। প্রথম দুটি বই যে তাঁর ‘sins of youth’, তা তো তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। এই নিয়ে কি তাঁর কোন regret ছিল? মোটেই না, কারণ তাঁর নিজের বয়ানে, “Regret? Not at all. Tintin in the Land of the Soviets is a reflection of its time. To everyone — almost everyone — at the time, the Bolshevik was, as they said back then, the man with the knife between his teeth, that is, practically the Devil! That was the atmosphere we breathed at the time.”

অনেক বাধা ডিঙিয়েও superstructure দ্বারা অনেকেই তো base-কে প্রভাবিত করতে পেরেছেন। হার্জ সেই পরীক্ষায় উৎরোলেন কিনা… সেটা জানা নেই বটে। কিন্তু “Talks & Docs”-এর পরবর্তী ভিডিয়োগুলোতে এ’জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো না হয়!

তথ্যসূত্রঃ

Tintin: The Complete Companion (2001). Michael Farr.

Democratic Socialism: A Global Survey (2000). Donald F. Busky

https://www.theguardian.com/uk/2007/jul/12/race.books

https://www.dailymail.co.uk/news/article-474559/Congolese-student-begins-legal-action-Tintin-In-The-Congo-racist-content.html

Belgium’s Expansionist History between 1870 and 1930: Imperialism and the Globalisation of Belgian Business (2008). Abbeloos, Jan-Frederik

The Darker Nations: A People’s History of the Third World (2007). Vijay Prashad.

Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West (2007). Dee Brown.

Vanfraechem, S. (2002). The Antwerp Docker between Militantism and Pragmatism, 1900–1972. International Journal of Maritime History, 14(2), 167-180. https://doi.org/10.1177/084387140201400207

Vanfraechem , S. (2003). La peur du rouge: Communist Action Committees in the Port of Antwerp during the 1930s and 1940s. The Northern Mariner Le Marin Du Nord, 13(2), 25–42. https://doi.org/10.25071/2561-5467.555

Hergé, Son of Tintin (2011). Benoît Peeters.

What Is History? (1961). E.H. Carr.

https://mronline.org/2018/07/20/the-league-against-imperialism-1927-37-an-early-attempt-at-global-anti-colonial-unity/

Leave a Reply